Widerstand und Ergebung – Teil 1

Ein verhängnisvoller Beschluss von 1947

Klein-Auheim. Es begann schon 1947, das Problem mit der Eingemeindung von Klein-Auheim nach Hanau. Damals wurde von der Hessischen Staatskanzlei eine Kommission eingesetzt, die überprüfen sollte, wie man die über 2.600 teils sehr kleinen Kommunen zu größeren Einheiten zusammenlegen könnte. Man erhoffte sich dadurch eine sinnvollere Verteilung der finanziellen Mittel und einen Abbau von vielen Verwaltungsstrukturen. Irgendwie hatte da aber keiner richtig Lust zu und so kam es, dass in den nächsten zwanzig Jahren nichts geschah.

Ab 1968 wurden die Probleme der kleinen Gemeinden aber immer größer, sodass die Regierung jetzt auf freiwillige Zusammenschlüsse hoffte und dazu auch kräftig in die Kasse griff, um die Attraktivität zu steigern. So halbierte sich innerhalb von zwei Jahres die Gemeindezahlen in Hessen, was damit das Bundesland mit der größten Zahl an freiwilligen Zusammenschlüssen wurde.

Die restlichen Gemeinden mussten jetzt mit erhöhtem Druck zum Zusammenschluss gedrängt werden. Dazu gehörten zwei von unbeugsamen linksmainischen Hessen bevölkerte Dörfer. Die Steinheimer und Klein-Auheimer sollten nach dem Vorschlag der Obrigkeit fusionieren. Nach allem, was man so von Zeitzeugen hört, scheiterte das an den Barrieren in den Köpfen: „Mit denen nie!“

Darauf beschloss der zuständige Ausschuss des hessischen Landtages: Steinheim und Klein-Auheim werden von Hanau geschluckt. In Klein-Auheim gab es zwei unterschiedliche Reaktionen. Die Mehrheitsfraktion im Gemeinderat (SPD) beschloss am 30. Oktober 73, mit Hanau über einen freiwilligen Zusammenschluss zu verhandeln, um möglichst viele günstige Bedingungen für den Ort zu erhalten (Hallenbad, Schulerweiterung, Mehrzweckhalle, Altenheim, Förderung der Fasanerie usw).

Dagegen schlossen sich andere Klein-Auheimer (mehrheitlich CDU) zu einer Bürgerinitiative zusammen, die die Eigenständigkeit auf jeden Fall erhalten wollte mit dem Hauptargument der noch guten wirtschaftlichen Lage des Ortes.

Ab diesem Zeitpunkt gab es Zoff im Dorf, mit zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Fortsetzung im Teil 2: Sachbeschädigung und indirekte Morddrohung

Panorama von Klein-Auheim 1970

Bürgermeister Willi Rehbein 70er Jahre

Alle Bilder aus dem Archiv des HGV Klein-Auheim

Widerstand und Ergebung – Teil 2

Sachbeschädigung und indirekte Morddrohung

Klein-Auheim. Im ersten Teil der Geschichte vom Widerstand gegen die Eingemeindung nach Hanau wurde deutlich, dass eigentlich jeder Widerstand zwecklos war, weil das Land die Gebietsreform unbedingt durchsetzen wollte. Die eine Gruppe (um Bürgermeister Rehbein) in Klein-Auheim wollte sich ergeben, aber in Verhandlungen Investitionen herausholen. Die andere Gruppe (eine Bürgerinitiative) war strikt gegen jede Vereinigung und berief sich vor allem auf die wirtschaftliche Stärke des Ortes.

Am Donnerstag, dem 8. November 1973 kam es dann zu jener legendären Versammlung in der TSV-Halle, zu der die Bürgerinitiative eingeladen hatte. Nach der örtlichen Presse kamen 1.200 Menschen zusammen, nach einer anderen Pressemitteilung sogar 1.500. Es ging sehr hoch her mit Reden, Diskussionen und Geschrei. Mehrheitlich wurde die Meinung vertreten, dass Klein-Auheim selbständig bleiben müsse. Wenn es dennoch zur Eingemeindung nach Hanau käme, dann wäre das auf jeden Fall besser, als mit Steinheim zu fusionieren. Die Versammlung endete mit der Aussicht, dass man noch bis Dezember seine Ansichten in Wiesbaden im Anhörungsverfahren deutlich machen könne. Bis dahin sollten sich in die gestartete Unterschriftenaktion noch viele eintragen.

Brigitte Bös, geborene Rehbein schildert den Abend, als ihr Vater von der Versammlung heimkam:

Brigitte Bös, geborene Rehbein schildert den Abend, als ihr Vater von der Versammlung heimkam:

„Ja und dann kam es zu der besagten Sitzung, zu der die Gegner der Eingemeindung in die Turnhalle aufgerufen hatten. Da waren auch frühere Freunde von meinen Eltern dabei, zum Beispiel der Herr Schiron war da an vorderster Front. Das waren ganz dicke Freunde von meinen Eltern und diese Freundschaften sind durch die Auseinandersetzungen kaputt gegangen. Meine Mutter und ich saßen zu Hause und hatten ein mulmiges Gefühl.

Und irgendwann kam dann mein Vater heim. Er war völlig aufgelöst, es hatte ihn emotional sehr mitgenommen. Wir hatten schon Angst, dass er noch mal einen Herzinfarkt kriegt, weil er wirklich. total aufgelöst war. Und am nächsten Morgen ist meine Mutter raus und da war das Hoftor rausgerissen, Blumen abgeknickt und Bäume umgerissen. Das war dann schon sehr bedrohlich, weil wir ja nicht wussten, wie es weiter geht. Wir haben Angst gehabt, dass einer von uns tätlich angegriffen wird. Tatsächlich gab es auch Drohbriefe gegen meinen Vater.

Deshalb durfte ich ab sofort als 15jährige nicht mehr alleine durch den Ort gehen. Das war für mich natürlich ganz schlimm, weil ich nirgends mehr alleine hindurfte, auch abends zur Gymnastik in die TSV-Halle. Ich wurde dann jedes Mal abgeholt oder hingebracht, wenn es dunkel war. Zum Reiten in den Reitstall wurde ich von meiner Mutter mit dem Fahrrad abgeholt, weil meine Mutter keinen Führerschein hatte oder von meinem Vater mit dem Auto.

Dann wurde ich auch öfter mal angesprochen, in dem Sinne „Naja was dein Vater so will…“ Das war dann für mich auch schlimm, weil ich ja nichts damit zu tun hatte, es hat mich in meinem Alter natürlich überhaupt nicht interessiert.“

Heute hätte es zu diesem Thema einen Shitstorm im Internet gegeben mit wüsten Beschimpfungen und Morddrohungen. Das war natürlich 1973 in Klein-Auheim undenkbar – sollte man meinen. Gisbert Schließmann, der damals im Gemeindevorstand war, erzählt von seinem persönlichen Nachspiel. Er fand kurz darauf in seinem Briefkasten eine Postkarte. Auf dieser stand geschrieben: „Wenn dein Papa noch leben würde, dann würde er dich mit dem Hackebeil klein machen.“ Man bedenke, dass sein Vater Metzgermeister gewesen war.

Die Bürgerinitiative fühlte sich nach der Versammlung bestärkt und rief zum Sturm auf Wiesbaden auf, über den im dritten Teil berichtet wird.

Bürgerversammlung in der TSV-Halle 1973

von links Hans Vigelius, Helmut Lang, Edith Lang, Herr Schiron, Herr Anlauf

Bürgerversammlung in der TSV-Halle 1973

von links Hans Vigelius, Helmut Lang, Edith Lang, Herr Schiron, Herr Anlauf

Bürgerversammlung in der TSV-Halle 1973

Bürgerversammlung in der TSV-Halle 1973

Widerstand und Ergebung – Teil 3

Sturm auf Wiesbaden

Klein-Auheim. Nach der Bürgerversammlung am 8.11.1973 und den tätlichen und verbalen Angriffen im Dorf begann die Bürgerinitiative „Bürger kämpfen für ihre Gemeinde“ verstärkt, Unterschriften zu sammeln, um sie der Landesregierung in Wiesbaden zu übergeben. Inzwischen stieg der Druck auf Kommunalpolitiker, die eine Verhandlungslösung befürwortet hatten. Am 29. November 1973 tagte der Gemeinderat und hob den Beschluss über Verhandlungen mit der Stadt Hanau auf. Zwei SPD-Vertreter (gebürtige Klein-Auheimer) stimmten mit der CDU-Opposition folgendem Beschluss zu: „Die Gemeindevertretung unterstützt vollinhaltlich die Resolution und die Argumentation der Bürgerinitiative zur Erhaltung der Selbständigkeit der Gemeinde Klein-Auheim.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bürgerinitiative 3.240 Unterschriften für ihre Resolution erhalten. Das war eine satte Mehrheit von 73% der Klein-Auheimer Wahlberechtigen. Damit wollte man nun nach Wiesbaden ziehen und die Landesregierung zum Einlenken bringen. Es wurde ein Bus gechartert und eine Delegation zusammengestellt. Am 12. Dezember ging die Fahrt nach Wiesbaden zum Innenministerium los.

Sie wurden tatsächlich dort empfangen vom Vorsitzenden des Ausschusses für Verwaltungsreform Gerhard Sprenger. Er hörte sich die Argumente der Klein-Auheimer an und nahm die Listen mit den 3.240 Unterschriften entgegen. Damit waren sie entlassen und fuhren wieder zurück. Wie sich später herausstellte, waren die Aktion und die Unterschriften wirkungslos. Letztlich wurden die Verhandlungen über Vergünstigungen beim Anschluss an Hanau abgebrochen und Klein-Auheim wurde am 1. Juli 1974 ein Stadtteil von Hanau.

Vor der Abfahrt nach Wiesbaden

Vor der Abfahrt nach Wiesbaden

Die Bürgerinitiative überreicht in Wiesbaden ihre Dokumentation an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verwaltungsreform Herrn Gerhard Sprenger mit 3.240 Unterschriften (Heute im Besitz des HGV)

Die Bürgerinitiative überreicht in Wiesbaden ihre Dokumentation an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verwaltungsreform Herrn Gerhard Sprenger mit 3.240 Unterschriften (Heute im Besitz des HGV)

Für Klein-Auheim gab es aber noch ein Nachspiel, das 50 Jahre später sichtbar geworden ist:

Ein Mitglied des Gemeindeparlamentes war in diesen turbulenten Zeiten die 36jährige Ingrid Ehmes. Sie war als CDU-Mitglied genauso gegen eine Eingemeindung wie die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative. Von den Verhandlungen der SPD über Zugeständnisse von Hanau bei einer Eingemeindung hielt sie auch nicht viel. Vielleicht hat ihr aber schon damals die Forderung eines Altenheimes gefallen. Jedenfalls begleitete diese Idee ihre folgende Zeit in der Kommunalpolitik bis hin zur Ortsvorsteherin und darüber hinaus. Nach 50 Jahren wird die Forderung nach einem Altenheim nun gebaut und steht kurz vor seiner Vollendung.

Ein Mitglied des Gemeindeparlamentes war in diesen turbulenten Zeiten die 36jährige Ingrid Ehmes. Sie war als CDU-Mitglied genauso gegen eine Eingemeindung wie die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiative. Von den Verhandlungen der SPD über Zugeständnisse von Hanau bei einer Eingemeindung hielt sie auch nicht viel. Vielleicht hat ihr aber schon damals die Forderung eines Altenheimes gefallen. Jedenfalls begleitete diese Idee ihre folgende Zeit in der Kommunalpolitik bis hin zur Ortsvorsteherin und darüber hinaus. Nach 50 Jahren wird die Forderung nach einem Altenheim nun gebaut und steht kurz vor seiner Vollendung.

Inflation in der Schweineversicherung

Klein-Auheimer Säu-Kass vor großen Problemen

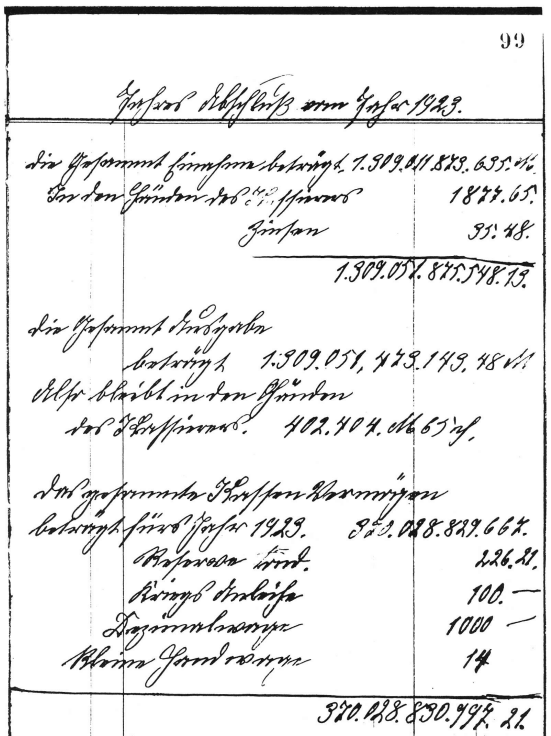

Die Schweineversicherung auf Gegenseitigkeit Klein-Auheim wurde am 3. Februar 1907 durch Einnahmen von Eintrittsgeldern der ersten 52 Mitglieder gegründet. Der genossenschaftliche Grundgedanke war für die Kleinbauern: Viele Mitglieder konnten wenigen Familien helfen, wenn es darum ging, einen herben finanziellen Verlust auszugleichen. In der damaligen Zeit war es ein schwerer finanzieller Verlust, wenn ein Schwein verendete oder bei der Fleischbeschau als gesundheitsgefährdend teilweise vernichtet werden musste. Das funktionierte viele Jahre sehr gut, bis das Inflationsjahr 1923 kam. Die Hyperinflation führte dazu, dass ein Kilo Brot im Januar 1923 1,88 Mark kostete und im November 5 Milliarden Mark. Dementsprechend wertvoll wurde auch ein Schwein, wenn die Versicherung zahlen musste. So musste am 6.10.1923 für ein verendetes Schwein die stattliche Summe von 48 Millionen und 910 Tausend Mark bezahlt werden. Überhaupt war dieses Inflationsjahr für die Säu-Kass sehr kostspielig. Man musste 935 Milliarden an Extrabeiträgen kassieren.

Die Gesamtausgaben betrugen zum Jahresende 1923: 1.309.051.895.548,19 Mark

Dieser Zahlenspuk war im Jahre 1924 dann vorbei. Ein verendetes Schwein wurde mit 20 Mark vergütet. Das Geld war wieder stabil.

Wer echtes Inflationsgeld sehen und anfassen möchte, der kann das machen in einer kleinen Ausstellung im Museum im RadWerk Klein-Auheim, Gutenbergstr. 7 jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Op-online.de vom 7.7.2022

Motorrad-Unikat aus dem Jahr 1932 wird fürs „Radwerk“ restauriert

Was in einem erbärmlichen Zustand war, erstrahlt nach aufwendiger Restaurierung in neuem Glanz: das Bauer-Motorrad aus dem Jahr 1932. In Kürze soll es in Klein-Auheim übergeben werden.

© MATTHIAS GRÜNEWALD

In der Kellerwerkstatt von Ralf Heinz stapeln sich die Ersatzteile vieler Motorräder, sodass es schwer ist, den Überblick zu behalten. „Ich weiß, was ich habe, nur manchmal nicht, wo ich es finde“, sagt der Hobbyschrauber mit Augenwinkern. Dazu riecht es, wie es in einer echten Schrauberwerkstatt riechen muss: Ein Gemisch aus Öl, Benzin und Lösungsmittel hängt in der Luft.

Klein-Auheim – Und mittendrin steht der neue Schatz des Klein-Auheimer Heimat- und Geschichtsvereins (HGV): ein Bauer-Motorrad von 1932.

Das gute Stück ist ein Vorserienmotorrad. Ein Unikat, das den Start für die Motorradproduktion der Klein-Auheimer Bauer-Werke bedeutete. Eigentlich ein etwas verstärktes Fahrrad mit kleinem Motor und zwei Kettenblättern, weil man damals Sorge hatte aus Benzinmangel liegen zu bleiben. „Dann kann man immer noch mit Pedalkraft weiterradeln“, erklärt Heinz.

Gefunden wurde das Unikat von Detlef Hellmann, ehemaliger Klein-Auheimer Pfarrer und seit einigen Jahren Leiter des des Heimat- und Geschichtsvereins im Radwerk an der Gutenbergstraße- Dank der gut vernetzten Bauer-Freude kam eines Tages ein Anruf aus Buchbach in Oberbayern. Der Anrufer bot das seltene Gefährt an. Hellmann fuhr kurzerhand hin und holte es ab.

Seit zwei Jahren steht es in der Kellerwerkstatt von Ralf Heinz und wartet auf die Restaurierung. „Es war in einem erbarmungswürdigen Zustand“, sagt Heinz und das Bauer-Expertenteam um Jörg Schulisch und Alexander Gaul stimmen zu.

Dabei hatte sich der Vorbesitzer schon einmal an eine Restaurierung gewagt. Allerdings muss dabei ziemlich viel schief gegangen sein. Gewinde kaputt, wichtige Teile fehlten, falsch zusammengebaut, um nur ein paar Dinge zu nennen.

Für die Klein-Auheimer Bauer-Experten war klar: Sie wollten das Motorrad wieder fahrbereitmachen und es so herrichten wie vor 90 Jahren war, als in den Klein-Auheimer Bauer-Werken Fahrräder und Motorräder produziert wurden.

Ein großes Projekt. „Das Motorrad hat es mir ziemlich schwer gemacht“, sagt Ralf Heinz. Viele Mängel wurden erst nach und nach sichtbar. Rost in der Gabel etwa, vermurkste Gewinde, ein fehlender Ständer, der neu gearbeitet werden musste. Auseinanderbauen, zusammenbauen, wieder zerlegen, sandstrahlen, schweißen, füllern (das meint das Ausfüllen der Schleifriefen), lackieren, schleifen, erneutes Füllern und Schleifen und Linieren, um nur ein paar Arbeitsschritte zu nennen. Linieren ist das Auftragen der feinen Linien auf Schutzblechen und Rädern, seinerzeit von Spezialisten mit einem feinen Dachshaarpinsel von Hand gemacht. Wahre Kunst. Und hier liegt auch ein Teil der Faszination, die das Bauer-Expertenteam angesichts der alten Motorräder spürt. „Es ist erstaunlich, was mit den damals bekannten Werkzeugen bereits gemacht werden konnte“, sagt Alexander Gaul anerkennend. „In jenen Tagen wurde etwas qualitativ Hochwertiges hergestellt, das lange halten sollte“, ergänzt Schulisch, der mit seiner Sammlung von Bauer-Zweirädern den Grundstein zur Ausstellung im Radwerk legte.

Die Restaurierung des Motorrades sei vergleichbar mit einer archäologischen Ausgrabung, sagen die Experten. Die Restaurateure forschten nach altem Bildmaterial, durchstöberten das Internet nach Hinweisen, befragen Gleichgesinnte. Ein Zündapp-Motor soll in einem frühen Modell verbaut sein. Später allerdings ein Sachs-Motor. Warum der Wechsel?, fragen sich die Restaurateure. Wieder wird gesucht und geforscht. Alte Rechnungen, durch Zufall aufgetaucht, geben Aufschluss. Nicht der Preis gab den Anstoß zum Wechsel des Motorenherstellers, sondern technische Gründe. Ein Stück Industriegeschichte wird so lebendig und verdeutlicht den Entwicklungsprozess.

In einigen Tagen wird das Bauer Motorrad von 1932 in altem Glanz erstrahlen. Beim Sommerfest des Heimat- und Geschichtsverein am Samstag, 9. Juli, soll es übergeben werden. „Pure Freude und ein Gefühl von Stolz“, sagt Jörg Schulisch und Ralf Heinz nickt, um ihre Gefühle zu beschreiben.

Denn in den 33 Produktionsjahren der Bauer-Motorräder wurden nur 40 000 Motorräder hergestellt. Als Heinz vor zehn Jahren in einem Oldtimermagazin einen Bericht über Bauer las, war es um ihn geschehen. Sieben verschiedene Modelle soll es gegeben haben, sagte man ihm damals. Ein Irrtum, wie er feststellte. „Es sind 25“, sagt er. 23 Bauer-Motorräder nennt Heinz sein Eigen. Zwei fehlen noch, um die Modellsammlung komplett zu machen. Danach forscht und sucht er seit vielen Jahren.

Von Matthias Grünewald

---------------------------------------------------------------------

1922 Klein-Auheim unter Spannung

Vor 100 Jahren kam der Strom von Steinheim

Klein-Auheim. Nach zehn Jahren Verhandlungen des Klein-Auheimer Bürgermeisters Roth mit dem Energieversorger in Offenbach wurde 1922 die erste Stromleitung von Offenbach über Steinheim nach Klein-Auheim in das Umspanngebäude der Gemeindewerke Klein-Auheim gelegt. Das Gebäude am Ende der Kolpingstraße steht  heute noch und dient dem gleichen Zweck. Fast wie eine Kirche sieht es aus. Der Turm war notwendig, weil die Leitungen über Masten kamen und auch von dort über die Dächer in die Häuser gelangte. Die ersten Hausanschlüsse tätigte der Ortselektriker Fritz Malsy (1936 bis 1969), während Philipp Jörg für die finanziellen Angelegenheiten des Gemeindewerkes zuständig war. Weitere Beschäftigte waren Heini Walk, Erich Niedermeier, Christof Degenhardt. Klein-Auheim gehörte damals zu den A-Gemeinden. Diese durften alles selber installieren: Zähler, Straßenbeleuchtung, Dachkabel etc. Für die Gemeinde war das eine gute Einnahmequelle.

heute noch und dient dem gleichen Zweck. Fast wie eine Kirche sieht es aus. Der Turm war notwendig, weil die Leitungen über Masten kamen und auch von dort über die Dächer in die Häuser gelangte. Die ersten Hausanschlüsse tätigte der Ortselektriker Fritz Malsy (1936 bis 1969), während Philipp Jörg für die finanziellen Angelegenheiten des Gemeindewerkes zuständig war. Weitere Beschäftigte waren Heini Walk, Erich Niedermeier, Christof Degenhardt. Klein-Auheim gehörte damals zu den A-Gemeinden. Diese durften alles selber installieren: Zähler, Straßenbeleuchtung, Dachkabel etc. Für die Gemeinde war das eine gute Einnahmequelle.

Die Firma BAUER erneuerte ihr altes Dieselkraftwerk noch 1923 – der Strom reichte noch nicht aus. Die Firmen Illert und Gummi-Peter hatten separate Verträge und Leitungen mit dem Energieversorger Offenbach.

Aus dieser Anfangszeit erzählt Gerd Wolf von der Arbeit seines Opas Valentin Andreas in der Schmiede Wolf: Er hatte den ersten Schweißapparat des Ortes gekauft. Es war eine Arbeitserleichterung, wenn man die Radreifen nicht in der Esse schmieden musste, sondern sie mit dem Schweißgerät verschweißen konnte. Der elektrische Schweißapparat wurde sogar von der Gummi ausgeliehen. Mittags durfte der Opa aber nicht schweißen, weil dann die Haushalte den Strom zum Kochen brauchten. So schwach war das Netz.

Während des Zweiten Weltkrieges mussten die Freileitungen von Kupfer auf Eisenleitung geändert werden, weil das Kupfer für die Rüstung gebraucht wurde. Eisen leitet aber schlechter, deshalb gab es weniger Leistung (Faktor 5,7 gegenüber Kupfer). Hätte man die gleiche Leistung behalten wollen, dann wären die Leitungen, die über die Dächer die Häuser versorgten, fast sechsmal so schwer gewesen wie die Kupferleitungen. Da das nicht ging, wurden kleinere Querschnitte verlegt mit der Folge, dass weniger Strom zu den Häusern kam (das erklärt zB den Stromausfall in Privatwohnungen, wenn die Sirene Alarm gab).

Von Detlef Hellmann

----------------------------------------------------------

Von Klein-Auheim nach Hamburg oder Rom

Der Bau der Mainbrücke 1882 öffnete das Eisenbahntor zur Welt

Klein-Auheim. Am 1. Mai 1882 wurde feierlich die im April fertiggestellte Eisenbahnbrücke eingeweiht. Das Bahnhofsgebäude und der Güterraum waren auch schon fertig. Sand und Kies für die Brückenpfeiler und Bahngebäude kamen aus der Sandkuhle der Schindkaute direkt neben der Baustelle. Das Dorf Klein-Auheim hatte sich mit 19.000 Mark am Bau beteiligt, was sich sehr auszahlen sollte. Durch die Bahnanbindung wurde der Ort für industrielle Einrichtungen sehr attraktiv, weil Rohstoffe zu den Firmen und fertige Waren in alle Welt nun schnell transportiert werden konnten.

Der für die Schienen aufgeworfene Eisenbahndamm war ein erster Hochwasserschutz für Klein-Auheim und im Winter ein Rodelparadies für Kinder.

Das Foto zeigt die Brücke mit einer "Maakuh" (Zugdampfer, der an einer im Fluss liegenden Kette fuhr). Das kolorierte Bild stammt aus dem Archiv des HGV Klein-Auheim.

1.5.2022

Von Detlef Hellmann

-------------------------------------------------------------

Das älteste Rad von Bauer

Die BAUER-Experten erwarben dieses Fahrrad, das nach seiner Herstellung im ersten Jahr der Produktion von Fahrrädern der Firma BAUER 1922 nur wenige Veränderungen erlebt hat.

Das Rad ist ein Scheunenfund, der vorsichtig gesäubert und aufgearbeitet wurde. Mit neuen Reifen wäre das Rad fahrbereit. Die Pedale, der Rückstrahler und der Gepäckträger sind Ergänzungen vor 1945. Es ist das ältestes BAUER-Fahrrad der Sammlung aus dem ersten Produktionsjahr 1922, ermittelt aus seiner Seriennummer 5261.

Das Steuerkopfschild zeigt den Hessischen Löwen und den Schriftzug Starkenburg, was der Name der Provinz Starkenburg war (heute etwa die Landkreise Bergstraße, Darmstadt, Offenbach und Odenwald).

Das Hexagramm oben auf dem Steuerkopfschild ist ein Zeichen, das die Einheit von sechs Elementen symbolisiert, die zusammen ein großes Ganzes ergeben. Ab 1922 gab es für kurze Zeit sechs Eigentümer der „Fahrrad- und Metallwerke L. Bauer&Co., GmbH“: Ludwig Bauer, Josef Bauer, Peter Bauer, Josef Jodry, Carl Röder und Wilhelm Reichert

27.03.2022

Von Detlef Hellmann

------------------------------------------------------------

1922 Ein Rad für die Welt

Vor 100 Jahren begann die Produktion von BAUER-Rädern

Der 1885 in Klein-Auheim geborene Ludwig Bauer machte er eine Lehre in einer Hanauer Silberwarenfabrik. Dort interessierte er sich besonders für die vorhandenen Maschinen. In den folgenden Jahren beschäftigte er sich sehr mit dem Maschinenbau mit dem Ziel, einmal eine metallverarbeitende Firma zu gründen. Dazu kam es im Jahr 1911 in Heddernheim und bald danach siedelte die kleine Firma mit acht Arbeitern nach Klein-Auheim um. 1912 nahm er seinen Bruder Josef in die Firma auf, der sich fortan um die Produktion kümmerte. Produziert wurden vor allem elektrische Heizkörper und Lampen. Ein Großauftrag war 1913 die Ausstattung des damals größten Passagierschiffes „Vaterland“ mit elektrischen Heizkörpern.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam Peter Bauer mit in die Firma, der eine neue Karbid-Fahrradlampe entwickelte. Diese war im Verkauf so erfolgreich, dass ein Vertrag mit der Großhandelsfirma Röder und Co aus Hanau geschlossen wurde. Außerdem kauften die Brüder das große Gelände an der heutigen Brüder-Bauer-Straße, bauten ein neues Fabrikgebäude und vergrößerten den Betrieb auf achtzig Mitarbeiter.

Jetzt kamen mit den Fahrradschutzblechen erste Zubehörteile für Fahrräder hinzu. Auch das wurde ein Erfolg und führte zur Zusammenlegung mit der Vertriebsfirma Röder und Co Anfang 1922. Kurz darauf wurden dann Fahrradrahmen und auch ganze Fahrräder produziert. Von ihnen gingen schon im ersten Jahr im Durchschnitt einhundert Räder pro Tag in den Verkauf. Das war vor einhundert Jahren.

In der Sammlung Schulisch der BAUER-Räder im RadWerk Klein-Auheim ist als ältestes Ausstellungsstück das Jugendrad von 1924 zu sehen. Es wurde sehr kompetent restauriert. In diesen Zeiten wurde allerdings überwiegend noch eine Karbidlampe für die Beleuchtung verbaut.

Die Firma BAUER produzierte als zweitgrößter Arbeitgeber in Klein-Auheim in den folgenden Jahrzehnten Fahrräder und Motorräder für jeden Gebrauch. 1968 musste die Firma, wie so viele andere Fahrrad- und Motorradproduzenten in Deutschland, den Betrieb einstellen. Das Auto übernahm den Transport im Alltag mit all den Folgen, die heute wieder die Produktionszahlen von Fahrrädern steigen lassen, um die Umwelt zu schonen.

Schlosserei BAUERVon Detlef Hellmann

Schlosserei BAUERVon Detlef Hellmann